技術革新のカギ「リバースエンジニアリング」 ~製造業における活用のポイントと最新トレンド~

しかし一方で、法的リスクや倫理的な配慮が欠かせません。本記事では、リバースエンジニアリングを製造現場で活用する際の注意点と最新の動向についてご紹介します。

製品を“読み解く”技術―リバースエンジニアリングとは?

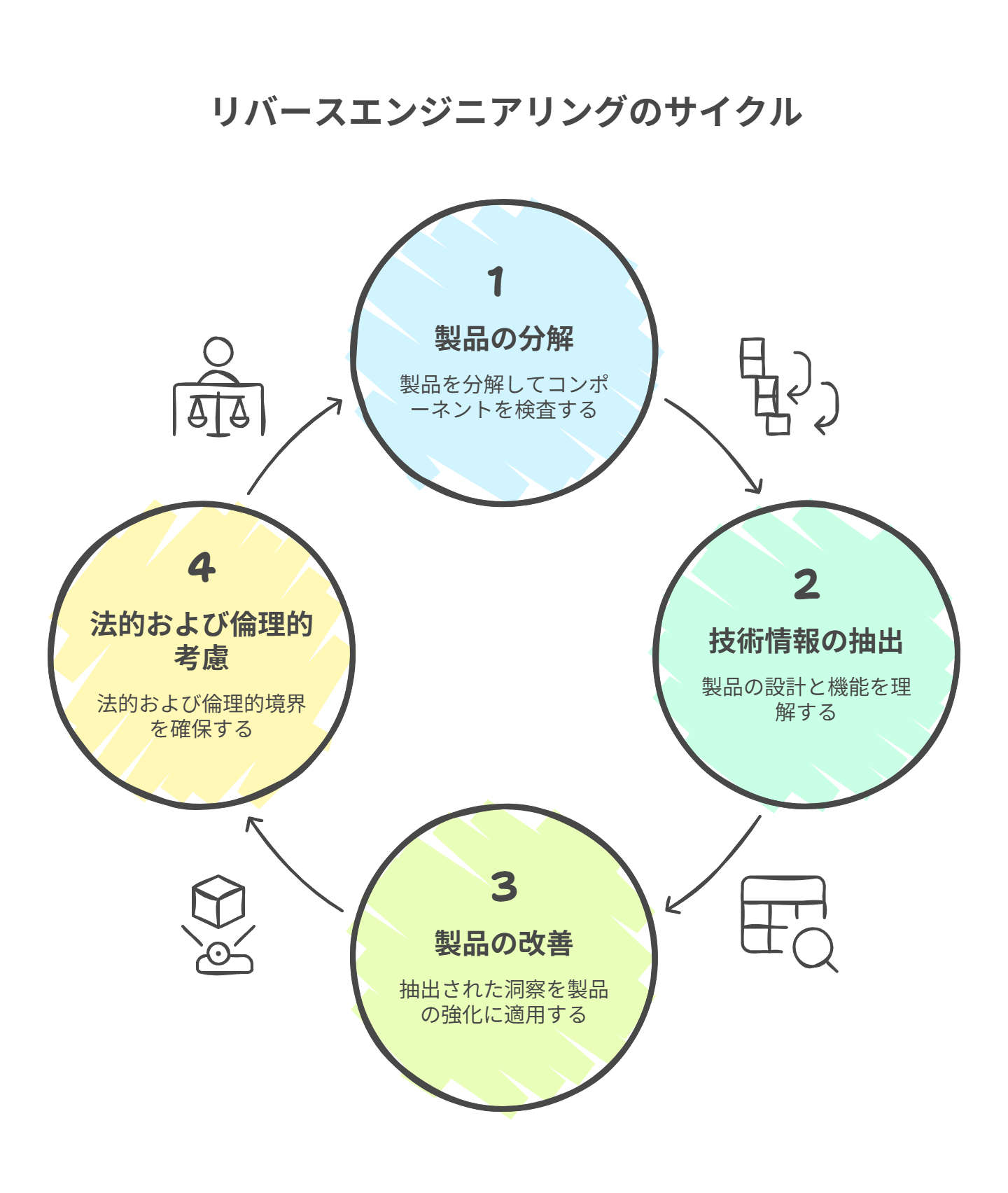

リバースエンジニアリングとは、既に市場に流通している製品や公開されているソフトウェアを分解・解析し、設計思想や技術情報を読み取るプロセスです。

製品がインプットとなり、設計情報や構造がアウトプットされる構図で、主に以下のような目的で活用されます。

・競合製品の技術分析

・自社製品の改良・差別化

・部品の代替設計やリプレイス開発

・海外製品の国内対応

この技術は、ものづくりの現場で新たな価値創出の起点となる一方で、実施にあたっては注意が必要な点も多く存在します。

製造業が押さえるべき3つのリスクポイント

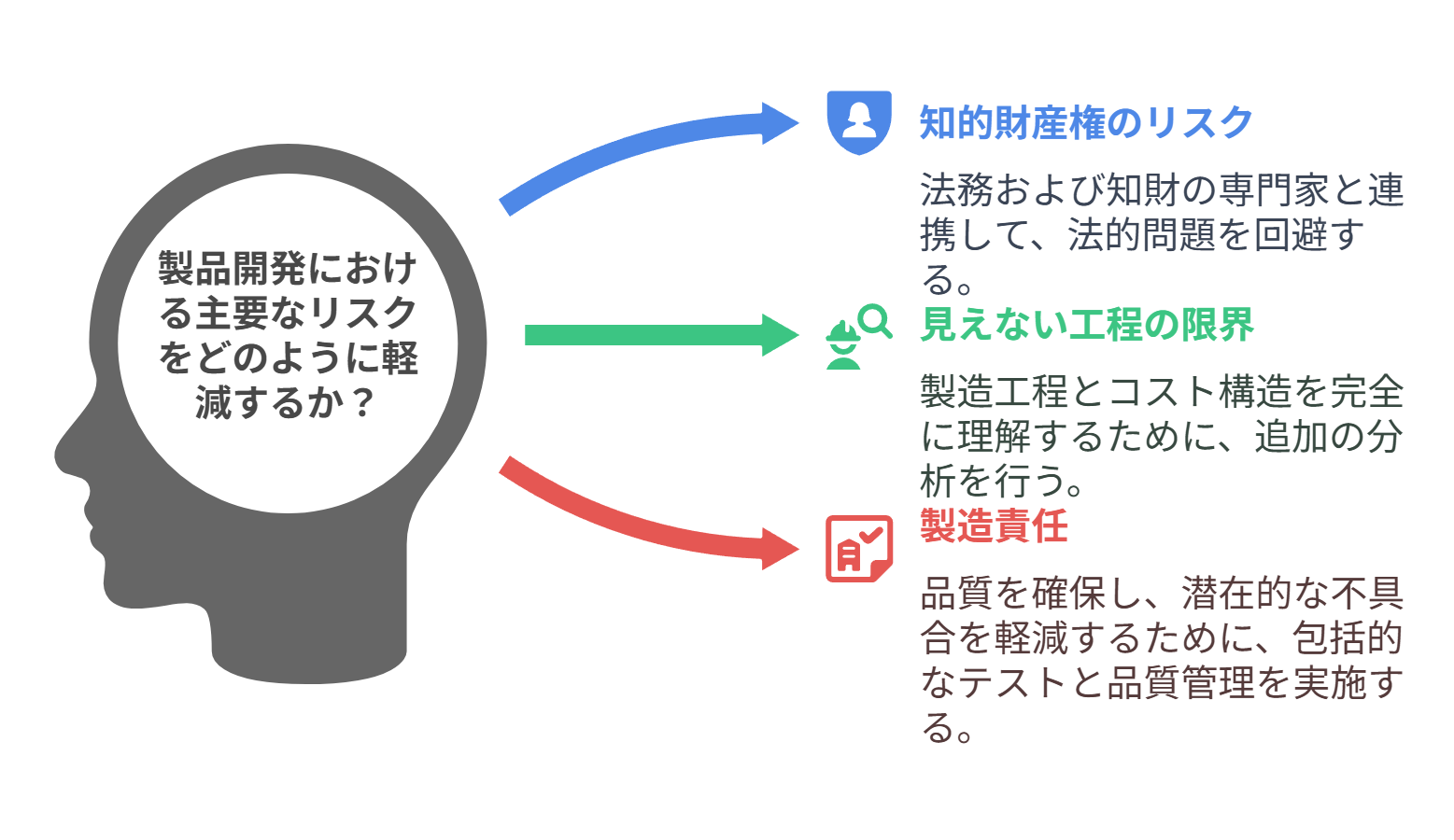

1. 知的財産権の侵害リスク

リバースエンジニアリングは、特許権、著作権、不正競争防止法など知財関連法に抵触する可能性があります。

解析対象の製品が他社の権利によって保護されている場合、技術情報の取得や使用方法次第で違法行為とみなされるリスクもあります。

そのため、実施前に必ず法務部門や知財専門家と連携し、リスクの洗い出しと適法性の確認を行いましょう。

2. 見えない工程には限界がある

分解・分析を通じて得られる情報はあくまで外形や仕様レベルにとどまります。

製造工程、品質管理ノウハウ、コスト構造といった現場の“暗黙知”や“勘所”までは見えてこないため、そのまま再現しようとすると重大な性能劣化や不具合を引き起こす可能性もあります。

そのため、 分析情報を過信せず、自社技術とのすり合わせを重ねて実用レベルでの再設計を心がけることが重要です。

3. 製品化後の責任は自社にある

リバースエンジニアリングによって得られた情報をもとに製品化を行った場合、最終的な品質責任は全て自社に帰属します。

解析不足や見えなかった仕様の欠落により、重大なクレームやリコールにつながるリスクも存在します。

そのため、設計レビュー・評価試験の徹底と、品質保証体制の構築が不可欠です。

リバースエンジニアリングの最新動向

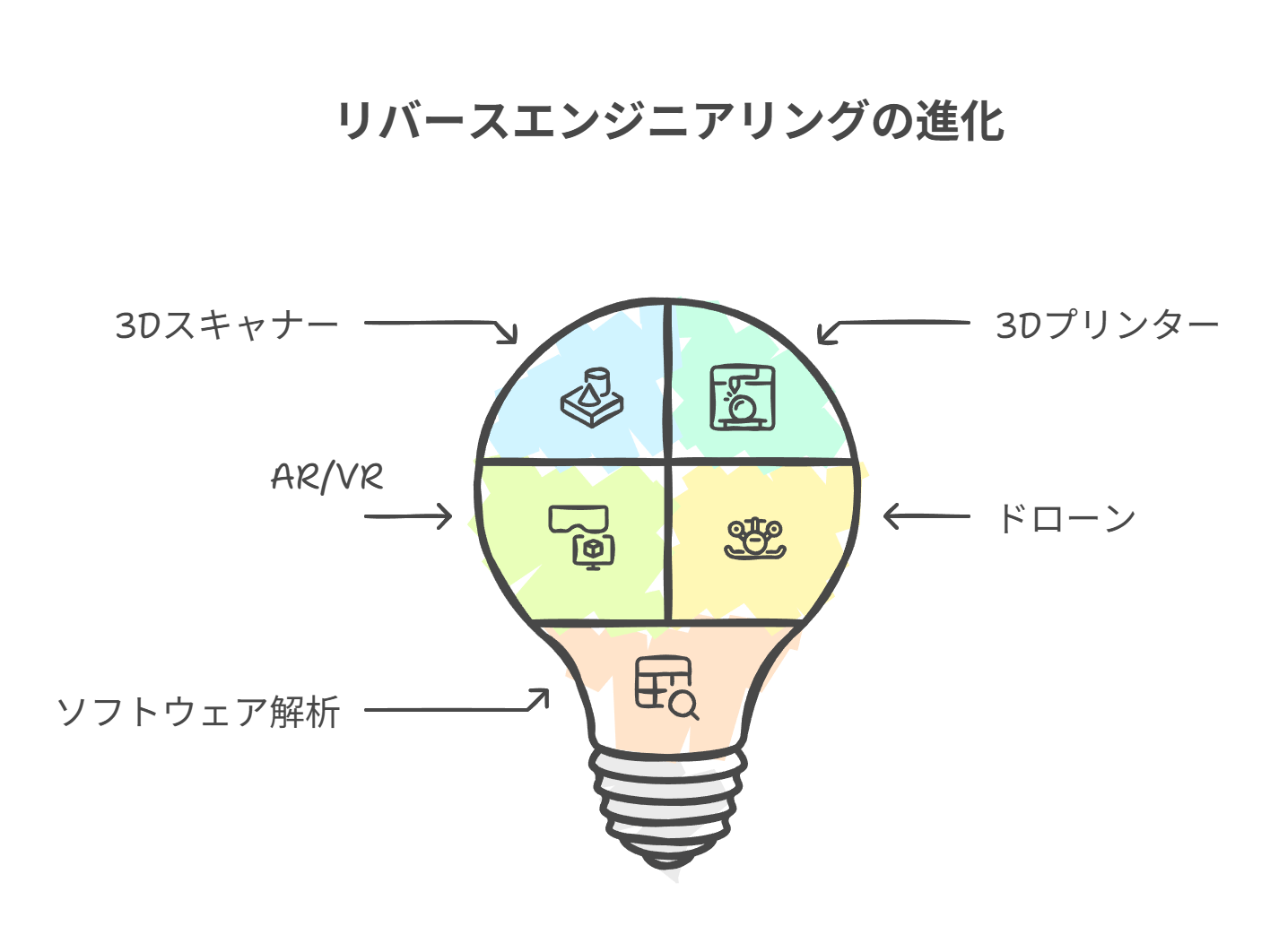

近年では、3Dスキャナーや3Dプリンタ、AR/VR、ドローンといったテクノロジーとの融合が進んでおり、形状や空間のデジタル化が急速に進んでいます。ソフトウェアの分野では、レガシーシステムの解析やDX推進の一環として、システム構造の「見える化」ニーズも高まっています。

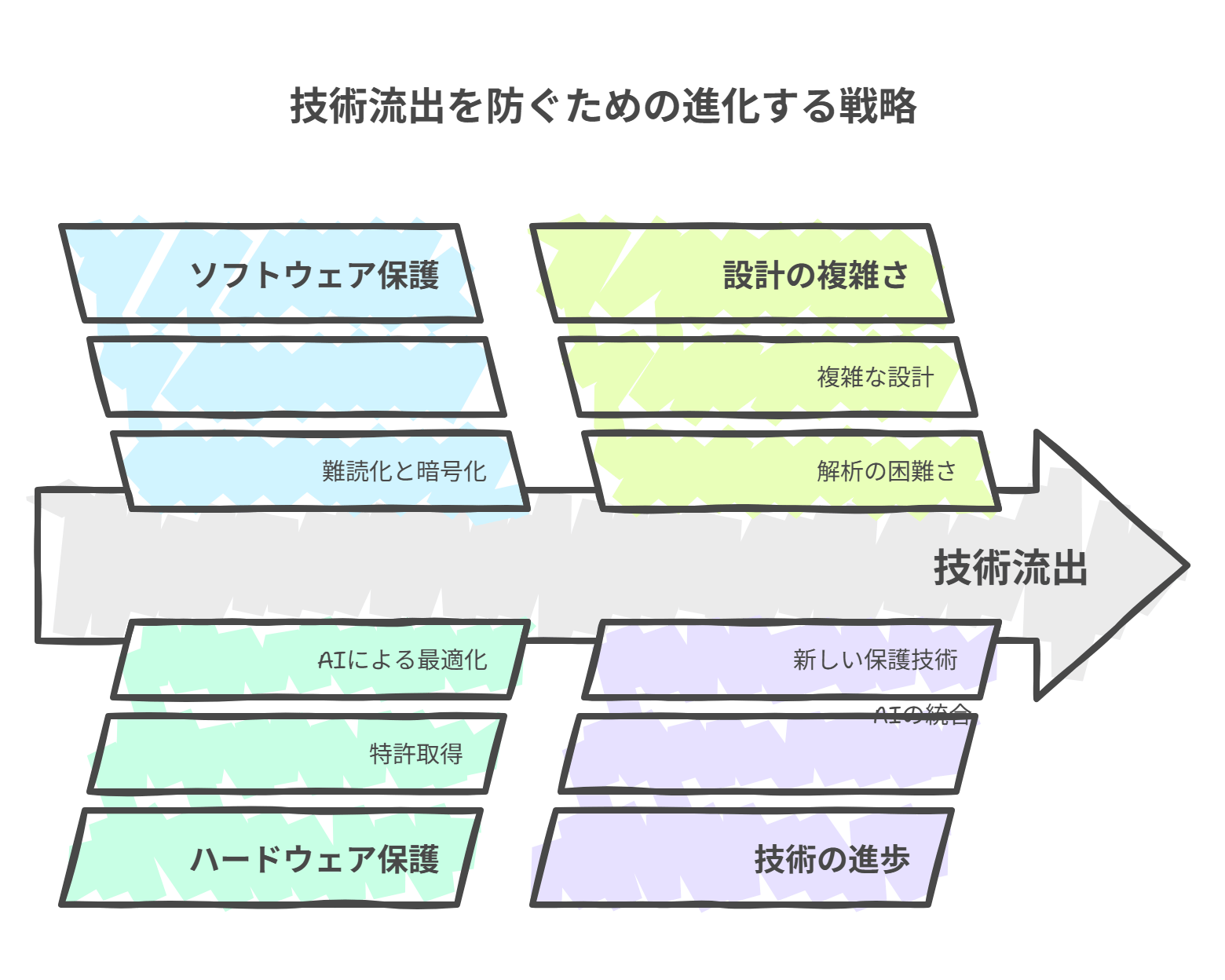

技術流出を防ぐための対策も進化

一方、リバースエンジニアリングによる技術流出リスクに備える動きも活発化しています。

・ソフトウェア分野: 難読化、暗号化、ブロックチェーンによるトレーサビリティ保護

・ハードウェア分野: 複雑化設計による解析困難化、AIを活用した機構最適化、意図的なフェイク構造の挿入など

こうした“守りの技術”も、自社技術を保護し競争優位を維持する重要な手段となっています。

まとめ:リバースエンジニアリングは“攻めと守り”のバランスが重要

リバースエンジニアリングは、競合との差別化や開発スピードの向上に直結する有効な技術です。しかし同時に、知的財産リスクや品質保証の課題を伴います。技術者は実施前に必ず社内レビューと法務確認を行い、情報漏洩と知財保護の両立を図りながら、自社の技術資産を守り育てていくことが求められます。